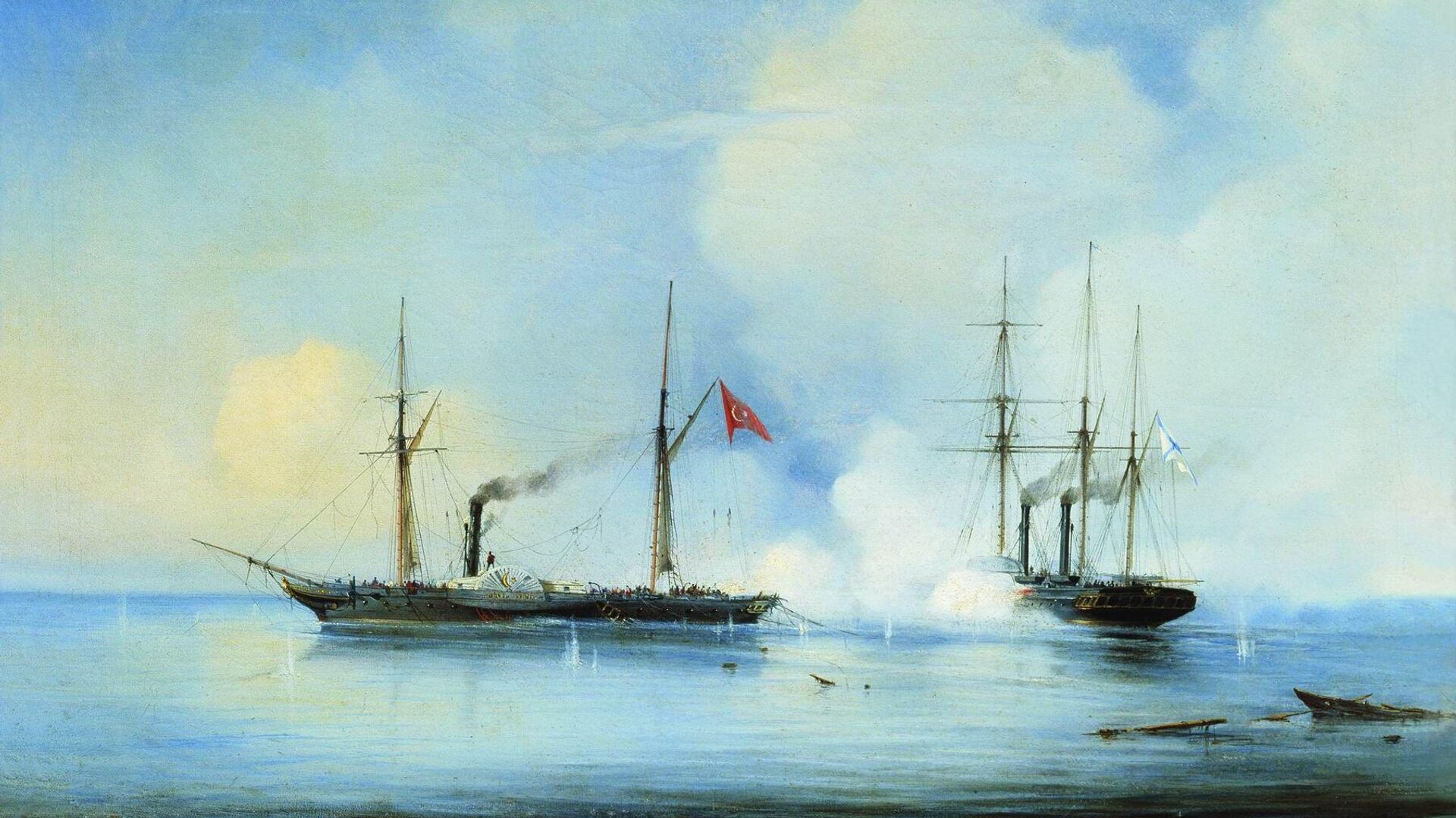

19 ноября 1853 года в Севастополь были доставлены два османских парохода – первые трофеи Черноморского флота России в обострившемся конфликте с Турцией, ставшим первым актом широкомасштабной Крымской войны. Вражеские пароходы назывались "Перваз-Бахри" и "Меджари-Теджарет"; в составе ЧФ их стали именовать, соответственно, "Корнилов" и "Турок"

Первый из них стал жертвой российского пароходофрегата "Владимир". Пленение османского судна, состоявшееся 17 ноября, вошло в историю как первый в истории бой пароходов. "Турок" же днём ранее сдался российскому грузо-пассажирскому пароходу "Бессарабия", входившему до войны в состав Новороссийской пароходной экспедиции.

Своим возникновением российское гражданское пароходство на Чёрном море обязано новороссийскму генерал-губернатору Михаилу Воронцову, который пользовался в этом вопросе практически безоговорочной поддержкой императора Николая I.

Ратовавший за развитие торговли в Черноморском регионе Российской империи Воронцов понимал, что таковая невозможна без надёжных средств сообщения. При этом в условиях второй четверти XIX века регулярное пароходное сообщение являлось, по сути, безальтернативным средством обеспечения транспортной связанности региона. Ведь причерноморские дороги находились в примитивном состоянии, а строительство железнодорожной магистрали, несмотря на соответствующую инициативу генерал-губернатора, являлись трудно реализуемым проектом.

Первый пароход, выполнявший грузовые и пассажирские рейсы на Чёрном море, был произведён в Петербурге на заводе Карла Берда. Это плоскодонное речное судно с двигателем в 20 лошадиных сил сошло со стапелей в 1823 году и принадлежало лично графу Воронцову. До 1825 года "Надежда" базировалось в его имении Мошны, что в 32 километрах севернее Черкасс. Там был пруд, соединённый каналом с Днепром.

Обосновавшись в Одессе Воронцов перевёл на Чёрное море и принадлежавшее ему судно. В 1825-27 годах "Надежда" буксировала баржи между Херсоном и Николаевом, а в 1827 году его силами были организованы пробные пассажирские рейсы на линии Одесса-Херсон.

В июле 1828 года на воду был спущен первый гражданский пароход, произведённый на Чёрном море. Это было грузопассажирское судно "Одесса". Подряд на строительство его корпуса выиграл херсонский купец Маркус Варшавский, а силовая установка мощностью 70 л.с. произведена в столице империи на заводе Берда. Её доставили в Николаев, где за счёт доходов города Одессы подрядчик вёл свои работы. Сюда же с Ижорского завода были привезены медные листы для обшивки днища "Одессы".

Тем же летом 1828 года пароход "Одесса" под командованием итальянского капитана Ивана Галуфы приступил к перевозке пассажиров и грузов между столицей Новороссийского генерал-губернаторства и Ялтой.

Первый рейс с заходом в Евпаторию, Балаклаву и Ялту занял 12 суток вместо расчётных пяти и обнажил серьёзные проблемы. Двигатель такой мощности для транспортировки грузов был слишком слаб, необходимо было решать вопрос обеспечения парохода в пути топливом (дровами), поскольку имевшееся на "Одессе" помещение не позволяло разместить запас дров на весь путь.

Вскоре "Одесса" оставила пассажирский маршрут, т.к. её услуги потребовались в ходе начавшейся в 1828 году войне с османами. Воронцов задействовал пароход для нужд осады турецкой крепости Варна.

Первым грузопассажирским пароходом для нужд черноморской торговли, приобретённым на средства российской казны стала "Нева". Судно произвели в 1830 году на Александровском литейном заводе в Петербурге. Примечательно, что специальная комиссия для его освидетельствования рекомендовала "Неву" оставить на Балтике, где на неё имелись частные покупатели. Однако император поддержал мнение министра финансов Егора Канкрина о покупке судна казной для эксплуатации в черноморском бассейне.

В августе 1830 года 80-сильная "Нева" отправилась вокруг Европы в порт постоянной приписки – Одессу. В марте следующего года пароходофрегат прибыл в место назначения, а через два месяца он встал на обслуживание транспортного пути между Одессой и Константинополем. Ранее эта миссия возлагалась на парусники.

Первые пять "пробных" рейсов "Невы" весной-летом 1831 года оказались убыточными, поскольку выручка за фрахт и пассажирские билеты не покрывала издержек на эксплуатацию парохода. С позволения Николая I Канкрин вынужден был покрыть задолженность за счёт казны. Тем времени одесский градоначальник Александр Лёвшин настаивал на продолжение пароходного сообщения со столицей Османской империи.

Чиновник указывал на то, что выручка за перевозку грузов от рейса к рейсу росла. Тем не менее регулярное использование "Невы" на константинопольском маршруте надолго прекратилось. В зиму 1832-33 годов пароход обеспечивал перевозку на Босфор отряда генерала Николая Муравьёва, участвовавшего по просьбе султана в подавлении восстания египетского паши.

Тем временем в Одессе шла подготовка к созданию общества акционеров для установления постоянных сообщений Одессы с Константинополем посредством пароходов". В газетах того времени его часто именовали Черноморским обществом. Его официальное открытие состоялось в мае 1833 года. Одесское купечество вложило в это предприятие 250 тысяч рублей.

Правительство передало ему три казённых парохода. Кроме "Невы" это были "Император Николай" и "Императрица Александра". Последние изначально строились для сообщения с черноморским побережьем Кавказа на средства, выделенные из контрибуции по итогом победоносной для России войны с Персией 1826-28 годов. Причём министерство просило для этого одно судно, но монарх распорядился начинать постройку двух.

Строили тем же способом, что и "Одессу": силами подрядчиков в Николаеве, при использовании двигателей (в 100 л.с. каждый), произведённых в Петербурге.

"Николай" стал курсировать в Константинополь с августа 1834 года, за тем после ремонта к нему присоединилась "Нева", а "Александра" – только в 1837-м, после введения в эксплуатацию.

Кстати, правительство отказалось от всякого участия в управлении Черноморским обществом. Как следствие во главе его стояли лишь видные представители одесского капитала. При этом пароходы освобождались от уплаты государственных сборов: ластового, якорного и на маяки.

В 1838 году силами трёх пароходов было совершено 23 рейса в Константинополь и обратно. В связи с тем, что окупаемости предприятию достигнуть не удалось, в 1839 году Черноморскому обществу была выделена государственная субсидия в 75 тысяч рублей. Летом 1841 года компания попросила субсидию уже в 100 тысяч рублей и один казённый пароход в своё распоряжение, но получило отказ.

Прошение о новом корабле было обусловлен тем, что в 1840 году "Нева" во время сильного шторма в 50-ти милях от Босфора разбилась о скалы. В той катастрофе погибли 12 членов экипажа и 8 пассажиров.

Черноморское общество создавалось на десять лет и по мере приближения 1844 года правительство озаботилось дальнейшей организацией транспортного сообщения по Чёрному морю.

В июне 1841 года Николай I принял решение о закупке в Англии четырёх пароходофрегатов повышенной по тем временам мощности в 250 сил "с тем, чтобы в военное время можно было их обратить на полезное употребление при флоте". Тем самым ещё и обходился запрет, действовавший в Англии, на производство военных судов на паровой тяге для других стран.

На судоверфи Питчера в Нортфлите были заказаны 4 парохода, получившие позже названия "Крым", "Одесса", "Херсонес" и "Бессарабия". В марте-июле 1843 года все четыре новых приобретения прибыли в Одессу. Причём "Крым" ещё и доставил в разобранном виде купленный казной железный пароход "Днестр" для транспортного сообщения на одноимённой реке.

В мае 1843 года в здании Одесской таможни в присутствии Воронцова состоялось официальное открытие "Экспедиции постоянных пароходных сообщений Одессы с Константинополем". Это было государственное ведомство, пришедшее на смену Черноморскому обществу. А вскоре недавно прибывший из Англии пароход "Одесса" с 23 пассажирами, грузом и корреспонденцией отправился в своё первое плевание к турецким берегам.

Отныне три регулярных рейса из Одессы в Константинополь и обратно совершались по твёрдому расписанию вплоть до начала Крымской войны. Их осуществляли три их четырёх пароходов, прибывших в Россию в 1843 году (кроме "Бессарабии"). Причём их капитаны и команды являлись служащими ЧФ.

Командующий ЧФ Михаил Лазарев предписывал капитанам этих параходофрегатов содержать "команду в порядке и дисциплине, обучая оную в свободное время всему тому, что относится до морской части, артиллерии и фронтовой службы; но не иначе тогда только, когда на пароходе не будет пассажиров". На стимулирование работы команд выделялось 3% от пароходного сбора, взимаемого с пассажиров и отправителей грузов. Причём по каждому судну этот сбор рассчитывался отдельно. Такой вот хозрасчёт на государственном предприятии XIX века.

Но Воронцова продолжал волновать вопрос транспортной связи Одессы с другими российскими портами. Для в 1834 году им был заказан 100-сильный пароход "Пётр Великий". В 1835 году это судно приступило к регулярным рейсам (трижды в месяц) в Ялту, Феодосию и Керчь. А изготовленный ранее в Николаеве на государственные средства пароход "Наследник" (70 л.с.) связал Одессу с Таганрогом.

Однако мелководье Азовского моря требовало использования там особого грузопассажирского судна. В 1837 году в Одессе на деньги казны началось строительство 70-сильного плоскодонного парохода "Митридат". Свой первый рейс в Таганрог от совершил в апреле 1839 года. По пути он заходил в Бердянск и Мариуполь.

Пароходы, ходившие по внутренним линиям, первоначально управлялись Комиссией новороссийских пароходов при канцелярии Новороссийского генерал-губернатора (размещалась на Приморском бульваре в Одессе). Однако в 1845 году решением императора был создан единый центр управления коммерческим флотом на Чёрном море – Новороссийская пароходная экспедиция. Она объединила Одесско-Костантинопольскую экспедицию и Комиссию новороссийских пароходов.

Первым железным пароходом на Чёрном море был "Инкерман" (мощностью 90 сил). Он прибыл из Англии в Россию в 1839 году.

В конце 1844 года российским правительством была заказана в Англии новая партия пароходов "для лучшего устройства сообщений между внутренними портами Чёрного и Азовского морей". В неё вошли 100-сильные "Андия" и "Дарго", а также плоскодонные 90-сильные (для Азовского моря) "Бердянск" и "Таганрог".

К началу 1850-х годов, силами купленными за счёт казны в Англии пароходов "Еникале" и "Тамань", было организовано регулярное сообщение Одессы с кавказским побережьем (порт Редут-Кале, га территории современной Грузии). На этой же линии до начала Крымской войны работала и произведённая ранее в Англии "Бессарабия".

Деятельность коммерческого пароходства России на Чёрном море была прервана Крымской войной. Пароходофрегаты были оснащены артиллерий и стали действовать на коммуникациях противника. Захват "Бессарабией" вражеского судна являлся одним из элементов таких действий.

Доминирование российского флота в Черноморском бассейне исчезло лишь с введением в него англо-французской армады (3 винтовых линейных корабля, 10 винтовых фрегатов и корветов и 23 пароходофрегата и колесных парохода). Россия же более самых современных на тот период винтовых фрегатов и линкоров на Чёрном море не имела. Её пароходы были колёсными.

Тем не менее суда Новороссийской пароходной экспедиции активно участвовали в оборонительных боях у крымского побережья, Очакова и Азовском море. Часть из них была затоплена своими командами в Севастополе.

Тем не менее основная часть пароходов Новороссийской экспедиции была сохранена. Передача пяти таких судов Российскому обществу пароходов и торговли в 1857 году при покупке за границей такого же количества позволила в том же году открыть 9 регулярных линий сообщения на Чёрном море. Таким образом коммерческое пароходное хозяйство на Чёрном море – детище Николая I и Воронцова не кануло в лету, а было продолжено.